「横浜流星さんは白いキャンバス」大原拓Dが語る森下脚本の力とこれからの“べらぼう”2025/04/27 20:45

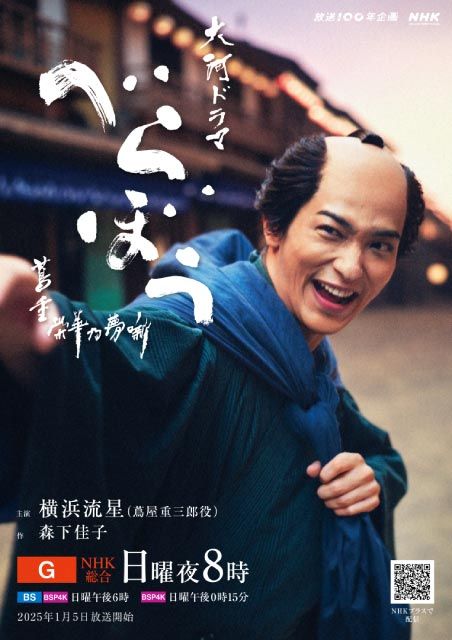

NHK総合ほかで放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(日曜午後8:00ほか)が第16回を終え、物語は大きな転換点を迎えた。蔦重(横浜流星)にとって大切な存在であった瀬川(小芝風花)と平賀源内(安田顕)が去り、自らの店を構え始めた今、物語は“青春時代の終わり”を告げるような気配を漂わせている。演出を手がける大原拓チーフディレクターは「ここまでは“少年期”“青年期”。ここからは“壮年期”です」と語る。蔦重が「書を耕し、届ける者」としての道を進み出す時、ドラマの空気はどう変わっていくのか?

横浜が主演を務める「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、親なし、金なし、画才なし…ないない尽くしの生まれから、喜多川歌麿や葛飾北斎などを見いだし、“江戸の出版王”として時代の寵児(ちょうじ)になった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜)の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描くもの。脚本は、大河ドラマ「おんな城主 直虎」(2017年)やドラマ10「大奥」(23年)など数多くのヒット作を手がけてきた森下佳子さんが担当している。

横浜の芝居に対する手応えから、江戸の空気をどう描いたか、吉原をめぐる繊細な演出の工夫、そして今後登場する文化人たちへの期待まで、大原チーフディレクターに幅広く話を聞いた。森下さんの脚本の魅力にも触れながら、これから物語をどう描いていくのか。気になる今後の展開についてもじっくり語ってくれた。

――これまでの放送全体を振り返る中で、横浜流星さんについて、撮影を重ねるごとに感じた新たな魅力や意外な一面があれば教えてください。スタート前の取材では、横浜さんの笑顔が好きだとおっしゃっていましたね。

「いやもう、やっぱり彼の“笑顔”がすごく好きですね。横浜さんの笑顔を見ると、なんだか元気が出るし、本当にすてきな笑顔だなって思います。なんであんな笑顔ができるのか、不思議なくらい。現場でも、あの笑顔に助けられる瞬間が多いです」

――演技面では、どんな点にひかれましたか? 演出家として特に印象に残っている部分があれば教えてください。

「役への入り方がとても繊細でありながら大胆さもある。そのバランス感覚が魅力的です。そして先ほども少し話しましたが、“書かれていない部分”、つまりキャラクターの余白を埋める力があるんですよね。森下さんが描かれたセリフやト書きの合間にある“空白”を、自分なりに丁寧に想像して埋めてくれている。たとえば『蔦屋重三郎だったらこう動くだろう』『どういう距離感で話すだろう』『どんな呼吸で、どんな言葉の選び方をするだろう』っていうところを、予測の部分をすごく考えてくれているなと感じます。だからこそ、キャラクターがすごく立体的に仕上がっているんです」

――そうした表現が自然に出てくる背景には、どのような俳優としての資質を感じていますか?

「“役に生きる”という言い方をよくされるんですけど、まさにそれを実践されている。演技をしているというよりも、本当に蔦重としてそこに存在しているような自然さがあるんです。そして、横浜流星を出さないっていうのがまたすごいなと思うところです。俳優さんって、『この人っぽい芝居だな』と思わせるところがあり、それが魅力でもあるんですが、横浜さんの場合は本当に“白いキャンバス”。相手によって色が変わるし、何色にも染まるし、どんな人物にもなっていく。“白いキャンバス”であるのが蔦屋重三郎であると。そこが彼の最大の魅力じゃないかなと感じています」

――そうした芝居のプロセスで、大原さんとの間で具体的なアイデアのやりとりがあった場面などはありましたか?

「ありました、いろいろと。例えば第10回のシーンですね。『青楼美人合姿鏡』を瀬川に手渡す場面があって、瀬川の部屋で、蔦重がセリフを外に向かって大声で叫ぶように言うところがあるんですが、僕らディレクターのイメージでは、もっと、向き合ってしっかり言うような感じになるのかなと思っていたんです。でも横浜さんは違うアプローチをしてきた。強弱のバランスの付け方がすごく面白くて、『なるほど、そういう表現があるのか』と感心しましたね」

――演技の細部に向き合う姿勢も含めて、どんな会話があったのでしょうか?

「セリフ一つをどう言うか、それに向けてどうアプローチするか。こちらが『外に向かって声を張って、そのあとに一番言いたい言葉をぐっと絞って出していく言い方はどうだろう』と提案すると、すぐに試してくれるし、それに対して『いや違う』と思ったら自分でもっと良くしようとしてくれる。その、足りてないと思ったらクリアしていこうとする姿勢が、とても魅力的なんですよ。特に第10回の『聖堂美人合巻』を瀬川に手渡すシーンでは、その力を強く感じましたね」

――江戸中期の空気感や、お祭りの動き、町のにぎわい、本の描写などもとてもリアルで見応えがありました。演出として特に意識されたところがあれば教えてください。

「実は“江戸中期だからこうしたい”とか“本だからこう見せたい”というような発想はあまりなくて、たまたまその時代だったというだけなんです。僕が大河ドラマを演出する上で常に意識しているのは、視聴者が想像できることかどうか。それが一番大きいです。僕らはその時代を生きていたわけじゃないですし、分からないこともたくさんあります。だからこそ、分からないものを正しく伝えなければというプレッシャーではなく、エンターテインメントとして“想像できる入口”をつくることを大切にしています。視聴者の方が『もしかしてこうだったのかな』と思える余白を持った描き方を意識しています」

――たとえば蔦重が手がけた本や、出版の過程などについても、時代背景を踏まえながら現代の視聴者にも分かるよう工夫されているように感じました。

「基本的には分かりやすさを大事にしています。ドラマって、作り手のものじゃなくて視聴者のものだと思うんです。どんなにこだわって作っても、見ている方に伝わらなければ意味がない。『何が起きているのか分からない』って感じさせてしまったら、それは不親切だと思います。でも、説明しすぎるとそれはそれで面白くなくなってしまうので、“分かりやすさ”と“分かり過ぎなさ”のバランスをいつも意識しています。例えば本を手に取る動作一つでも、どういう思いでそのページをめくるのかをちゃんと考えた上で演出することで、視聴者に伝わる情報量が変わってくる。そういった細かいところも大事にしています」

――美術面では、絵師たちが絵を描く場面も印象的でした。浮世絵の表現にあたって工夫されたことがあれば教えてください。

「第3話などで北尾重政(橋本淳)が絵を描くシーンでは、“虫眼鏡のようなレンズ”を使って撮影しました。自然観察とかで使うような、極端に寄れる特殊レンズです。筆の動きから顔の表情にスーッと移っていくような映像にすることで、手元の細かさと人の感情のつながりを一緒に見せたくて。絵を描いているリアルさって、遠くから見る美しさと、近くで見る繊細さの両方があると思うんです。だから『本当に描いているな』って感じられる映像になるように、その寄り方にはすごくこだわりました。今後出てくる浮世絵師たちの描写でも、引き続きその点には工夫を凝らしていく予定です」

――吉原を描くことの難しさについてお伺いします。例えば近年、吉原や遊女に関する描き方にはセンシティブな反応もありますが、演出としてどのような点に気を配られましたか?

「吉原を描くにあたっては、“陽と陰”の両方を意識しました。台本に描かれているだけでなく、実際に背景や史実も調べながら、例えば遊女の平均寿命が20歳そこそこだったというような、現実としての過酷さにもきちんと向き合わなきゃいけないと感じていました。だからこそ、華やかという表現だけが先に立たないように、とにかく気を配っていました。つらいこと、苦しいことは、吉原に限らずどの時代や場所にもあると思うんです。それをどう描くか。僕は、吉原そのものの描き方よりも、その中に生きていた人にとって何だったのかという視点が一番大事だと思っています」

――そうした“両面性”を描く上で、瀬川という存在は物語にとって非常に大きかったと思います。演出面ではどのような話を重ねられましたか?

「小芝さんとはよく話していました。『常にどこか“疲れているような”空気をまとわせておきたいよね』と。でも同時に、必ず朝は来る。朝日を見ることが幸せか不幸かは、その日や人によって違う。じゃあ、そういう中で朝食を食べるという行為は、どう捉えられるのか? それが、吉原の中で生きていることの象徴になってくるのかもしれないと話していました。ご飯を食べるというのは、このドラマ全体でも重要なモチーフなんです。生きている証でもあるし、力の源でもある。だからこそ、“食えるかどうか”っていうのはとても大事な要素です。今後、天明の飢饉も出てきますし、そうした背景ともつながっていくポイントになっていくと思います」

――小芝さん演じる瀬川が去って、いわば“瀬川ロス”状態という声も聞こえています。今後、ヒロイン的ポジションにはどんなキャラクターが登場してくるのでしょうか?

「今後は、福原遥さん演じる誰袖、そして橋本愛さん演じるていが登場します。2人とも瀬川とは全然違うアプローチのキャラクターで、それぞれがまったく異なる魅力を持っています。蔦重は基本的に“女子の気持ちが分からない”という設定なので(笑)、その点は今後も変わりません。でも、その分からなさの中で彼がどう人と関わっていくのか。彼の中で“変わる部分”と“変わらない部分”を見てもらえると面白いと思います」

――今後、蔦重は吉原から日本橋へと進出し、“書を広める者”としての側面が強くなっていく展開になると思います。これまでの“吉原の蔦重”と、“出版人としての蔦重”にはどういった変化があるのでしょうか?

「蔦重の中には、ずっと吉原のためにという思いがあります。でもそれと同時に、彼の本質には“書を耕す人々のために”という意識があるんです。第16回でも『源内の言葉を生かし続ける』『書を広めていく』という決意が描かれましたよね。日本橋に出るのは、単に場所を変えるということではなく、より広く人々に本を届けるため。地方からも商人が集まってくる場所としての日本橋で、本屋を開くという意味があります。文化を届けていく。その使命を胸に、蔦重が動き出すフェーズに入っていくという流れですね」

――天明期を代表する文化人たち、太田南畝(桐谷健太)や喜多川歌麿(染谷将太)の登場も今後楽しみなところです。彼らをどのように描こうとされているのでしょうか?

「やはり、有名人が登場するというのは楽しみにしてくださっている方も多いと思います。ただ、実際には『太田南畝ってどんな人?』『歌麿って何した人?』って、案外、ちゃんとは知られていないですよね。だからこそ、キャラクターとしてちゃんと立ち上げていこうというのが、脚本の森下さんとの共通認識です。文化人というより、人間として面白く描いていきたい。ちなみに南畝はものすごく明るいキャラクターです(笑)。逆に歌麿は、ずっと描く理由を探しているような、影のある人物として描いています」

――森下さんの脚本には、独特のリズムやユーモア、言葉のセンスがあります。演出家としてご一緒されるなかで、どんな魅力を感じていらっしゃいますか?

「単純に読んでいて面白いですね。それに、森下さんの台本は、『自分がどう動けばいいか』『どこに立てばいいか』と、読んでいると絵が浮かんでくるんです。演出する側にとってもイメージしやすい。そして、脚本に“余白”があるんです。『ここから先は監督や俳優に任せますよ』という信頼の余白。そこがありがたいし、演出家としても自由度があって楽しい部分です。セリフの言い回しも独特で、時には『どうやったら成立するんだろう』って悩むこともあるんですが、それも含めて楽しい。挑戦できる脚本です」

――逆に、「これは難しかった!」という演出上の悩みや“知恵の絞りどころ”があれば教えてください。

「それはもう、たくさんありますよ(笑)。たとえば雀(すずめ)踊り。あれは絵でしか残っていないもので、それをどう再現して、どう映像として成立させるか。これは小谷(高義)監督の担当回でしたが、演出として本当に悩ましい課題でした。自分の回で言えば、たとえば“花魁道中”の場面。台本には“道中を歩く”としか書かれていない。でもそれをどう立体的に見せて、どう魅せるかは演出に委ねられている部分です。難しいけれど、それこそが森下脚本の余白なんです。毎回、演出家としての想像力が試されるようなシーンばかりで、楽しくもあり緊張感もある仕事ですね」

――今後の森下脚本に対して、視聴者にどんな期待をしてほしいですか?

「SNSで『森下さんの地獄来た…』とか『このまま終わるはずない』ってつぶやかれているのを見てますが(笑)、このままでは終わらない展開がきっと待っていると思います。いわゆる“森下佳子界隈”と言いますか、『そっち行かないでー!』って叫びたくなる展開。そういうこともあると思います」

――ということは、視聴者の“悲鳴”がまた起こる…?

「はい、起こります。確実に(笑)」

――放送が16回まで進み、ちょうど物語の3分の1程度が終わったタイミングです。蔦重の親しい人が去り、自分の店を持ち始めた今、物語は“青春時代の終わり”のようにも感じられます。ここからは、どんな時期に入ると捉えていらっしゃいますか?

「僕らの中では、蔦重の“少年期”“青年期”が16回までという認識で、ここからは“壮年期”に入っていくと思っています。蔦重って、根っこはまだ子どもなんですよ。一途で真っすぐで、思いのままに突き進む。その少年らしさが魅力でもありました。でも、いろんな人と出会い、別れ、そして、本当にやらなくてはいけないことに目を向けていく。そこから先は、彼が“書を伝える”“耕して世に届ける”という使命を持って、本当の意味で出版人になっていく過程です」

――そうした出版人としての覚悟が生まれてくる中で、蔦重はこれから何をよりどころにして進んでいくのでしょうか?

「根底には、“娯楽とは何か”という問いが常にある。本は娯楽でもあります。だけど、いつそれが誰かの手によって奪われるか分からない。だからこそ、自分は何を届けるのか。娯楽の力を信じて、どう向き合っていくのか? そういう意味で、ここからは、表現者としての変化と人間としての成熟が見どころになる時期だと思っています。彼がどう変わっていくのか、あるいは、変わらずに持ち続けるものが何なのか。そこも含めて、今後の展開を楽しんでいただけたらうれしいです」

【番組情報】

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」

NHK総合

日曜 午後8:00~8:45ほか

NHK BSプレミアム4K

日曜 午後0:15~1:00ほか

NHK BS・NHK BSプレミアム4K

日曜 午後6:00~6:45

取材・文/斉藤和美

関連リンク

この記事をシェアする