「べらぼう」安田顕が演じる平賀源内の“最期”。狂気と精神の揺れを描く演出の裏側に迫る2025/04/21 08:00

現在、NHK総合ほかにて放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。4月20日に放送された第16回「さらば源内、見立は蓬莱」では、物語における大きな転換点が描かれた。蔦重(横浜流星)のかけがえのない存在であった平賀源内(安田顕)の“最期”を軸に、彼の狂気と精神の揺れ、そしてその喪失がもたらすものを深く掘り下げた回となった。

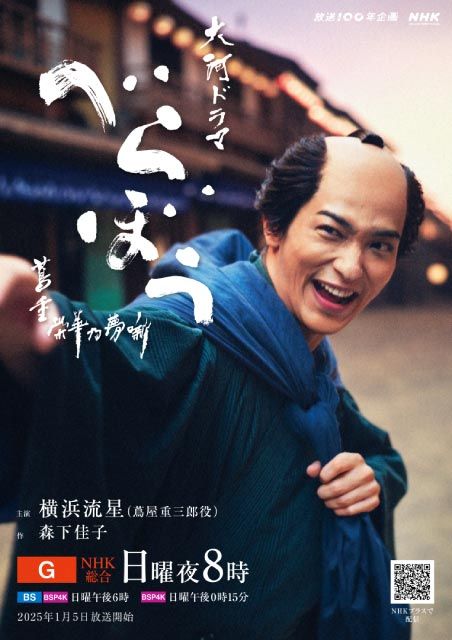

横浜が主演を務める「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、親なし、金なし、画才なし…ないない尽くしの生まれから、喜多川歌麿や葛飾北斎などを見いだし、“江戸の出版王”として時代の寵児(ちょうじ)になった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜)の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描くもの。脚本は、大河ドラマ「おんな城主 直虎」(2017年)やドラマ10「大奥」(23年)など数多くのヒット作を手がけてきた森下佳子さんが担当している。

第16回の演出を手がけたのは、大原拓チーフディレクター。細部にわたる芝居の作り込みから場面の構成、登場人物の感情の流れまで、一つ一つを丁寧に積み上げながら、源内という存在が物語に与える影響を描き出した。視聴者の心に残る場面の数々は、どのようにして生まれたのか。源内というキャラクターにどう向き合い、蔦重の感情をどう表現していったのか。制作の裏側を振り返ってもらった。

――源内の“最期”という一つの区切りが訪れる第16回を、どのような視点で描こうとされたのか、演出面での考えを聞かせてください。

「やはり、平賀源内の“最期”であるということが一番大きなポイントでした。蔦重にとって、耕書堂という本屋を始めて、そこから広げていく上で、源内が与えた影響は非常に大きいものです。日本橋に出ていくにあたっても、その存在が蔦重にとってどういう意味を持つか。第16回は、蔦重の中にある“源内像”がどうまとまっていくのかを描く回だと捉えていました。そのために、源内の最期が今後にどう影響していくのかを意識して作っていきました。もちろん、平賀源内は歴史上の超有名人で、事実が明確でない部分も多くあります。だからこそ、描かれてこなかった彼の“狂気”や“精神の揺れ”を、どういうふうに見せるかというところに重きを置きました」

――源内というキャラクターの“揺れ”をどう見せるかは、安田顕さんの芝居にも大きく委ねられていたかと思います。現場でのやりとりや印象に残っていることはありますか?

「安田さんは、いつも本当に面白いんですよ。毎回驚かされるというか、見ていてひきつけられるんです。演出としては『適当で、早口で』というシンプルなオーダーしかしていなくて、あとは“狂気”のような精神的な揺れをどう表現するかは、セットの中で動きながら一緒に相談して決めていきました。“適当”という言葉には、いい加減という意味と、適している・当たっているという意味の両方があります。その二面性を、安田さんは本当に立体的に表現してくださって。だからもう、お任せする形で、自由に演じていただきました。その中で、どうするとより面白く、リアルに見えるかを現場で確認しながら作っていきました」

――源内の早口という特徴的な話し方もキャラクターの個性を際立たせていたように思います。このテンポ感にはどんな意図があったのでしょうか?

「平賀源内という人物には、“天才肌”というパブリックイメージがありますよね。その“天才的なキャラクター性”を表現する手法として、早口という要素を取り入れた方が面白くなるのではと、脚本の森下さんとも話して決めた部分です。それと同時に、単に“天才だから早口”というだけでなく、シーンごとのテンポ感を変えていく意味でも、全体的にスピードを持たせたかった。リズムに変化があることで、源内という存在がより際立ちますし、他の登場人物たちとの“差”や“キャラクターの違い”がはっきりするという狙いもありました」

――スピード感そのものだけでなく、源内の人物像をどう見せるかという点でも、早口という手法が効果的だったと。

「また、源内は『適当』。つまり、いい加減でありながら、同時に“的を射ている”人物でもある。そういう“つかみどころのなさ”を表現する上で、早口でまくし立てるような話し方の方が、より響くんじゃないかと。蔦重をはじめとした周囲の人たちの心に、その“適当さ”がどう伝わっていくのかを考えたとき、早口の方が効果的だと思ったんです」

――そのスピード感について、現場での調整などもありましたか?

「はい、ありました。『もっと早く』とお願いすることもありましたし、逆に『ちょっと何言ってるか分からないです(笑)』という瞬間もありました。でも、それも含めていろいろ試しながら、テンポ感を作っていったという感じです」

――源内が屋敷を動き回る長尺の芝居も緊張感と迫力に満ちたシーンとなっていました。あのシーンはどのように構成されたのでしょうか?

「あれは、とてもやりたかったシーンです。すごく大変でしたけど、やる価値があると思っていました。セットもすべてフル活用しましたし、廊下や庭なども含めて全部動いていただいて、源内がどんどん追い詰められていくさまを描きたかったんです。蔦重や源内が真相に近づけば近づくほど、人が死んでいくという構造がある。だから、映像としても“死が忍び寄ってくる”という空気を入れたかった。芝居の中にも映像の流れの中にもそれを入れていこうと考えて、ああいう形になりました」

――田沼意次(渡辺)との面会シーンでは、“触れる”という一つの動作に多くの意味が込められていたように感じました。演出として、あの場面はどのように組み立てられていったのでしょうか。

「ト書きには“触れる”とありましたが、どう触れるかは明記されていなかったので、牢屋(ろうや)の柵を開けるのかどうか、どうやって手を伸ばすかなどを細かく相談しました。私は『牢を開けたくない』と思っていたので、柵越しにどう触れるか。つかむのか、なでるのか…そのあたりも含めて、“思い”が伝わるような触れ方を模索しました。田沼と話したことによって、触れることによって、源内が再び“源内に戻る”という点を大事にしたいと話し合いました。彼の生きる目標は意次の信頼であり、意次のためでもある。あの瞬間にそんな生きる意味を再び取り戻すという演出です。それが森下さんの脚本の中にも書かれていて、安田さん、謙さんとも話し合って、あのような形に落ち着きました。あの場面は安田さんはもうなすがままという感じでしたね」

――蔦重が「忘八…この忘八が!」と叫ぶシーンでは、強い感情があふれる場面となりました。あのセリフは脚本にもあったそうですが、どのように演出されたのでしょうか

「脚本に“忘八”というセリフはあったんですけど、あのテンションで言うことになるとは思っていなかったですね。でも、あの空間にいるのが田沼で、しかも田沼に対してなら言えるというのがあって。だからこそ、あのテンションで飛び出す“忘八”になった。すごくうまくいったと思います。そこにいた人たちは皆、源内を大切に思っている人物。須原屋(市兵衛/里見浩太朗)さんも、蔦重も、田沼もそれぞれに源内への思いがある。だからこそ、納得できない感情、本質的な思いが抑えきれずに出てしまう。政権の中枢にいる人にあんな暴言を吐くなんて普通はあり得ない。でも、それを言ってしまえるくらい源内への思いが強くて、田沼だからこそ言えた、田沼でなければそもそも会えなかったかもしれない。そういう状況がすべて合致していたからこそ、流星さんがあそこまで持っていけたんだと思います」

――あの場面での横浜さんの表情には、胸を打たれるものがありました。演出としてはどのように受け止めていらっしゃいましたか?

「流星さんは、脚本に書かれていない部分、役の本質を自分で掘り下げて埋めてくれる方です。役の“ストローク”というか、感情の振れ幅をきちんと構築してくれているからこそ、ああいった表情になっていったんじゃないかと。それがまさに“横浜流星たるゆえん”だと思いますし、あの場面でも彼の魅力が一つしっかりと出ていたと思います。加えて、あの場面は謙さんがすごく“受けて”くれている。謙さんが受け止めてくださったからこそ、あそこまで思いをぶつけることができた。もし受けてもらえなかったら、ぶつけること自体が成立しなかったと思います。それはとても大きな要素です」

――源内が牢で“白湯(さゆ)”を飲むシーンは、短い描写でしたが、不思議な余韻を残す場面でした。

「あれは台本にもある描写です。毒が入っているのか、入っていないのか分からない。温もりがあるのか、ないのか。その“曖昧さ”を表現するために入れています」

――そこを含めて、源内がどうなったのかをはっきり描かないという選択も印象的でした。あえて曖昧なままにした理由を教えてください。

「田沼がかくまった説などもありますよね。それはそれで面白いことだと思います。いずれにしても、『白湯』の存在を含め、曖昧な部分が物語を膨らませる力になると思っています。視聴者の中で自由に想像してもらえるような余白を残したかった、というのがあの表現の狙いです」

――終盤、須原屋に寄り添われる蔦重の姿からは、これまでとは異なる感情の揺らぎが感じられました。あの場面の演技にはどのような思いで向き合われましたか?

「あそこは私もとても好きなシーンです。流星さんは“内にこもる芝居”が本当に上手なんですよ。蔦重というキャラクターは、基本的には発散型、外に出していく陽タイプの人物なんですが、あの場面ではそれとは逆のベクトル、これまでになかった内面に込める演技が表現されていたと思います。うまいなと思った場面でもありますね。30歳の蔦重として、源内の死をまだ受け止めきれず、須原屋さんに包まれることで、なんとか自分の中で進もうとしている。そのプロセスがしっかりと出ていた。実はあのシーンは何度か撮り直していて、カットごとに調整しながら仕上げていきました。“ここは号泣だよね”という話も事前にしていて、どんな状態に持っていくかを丁寧に相談しながら撮影しました」

――須原屋の語りかけと蔦重の視線が交差するような構図も印象的でした。あの場面に込められた演出意図についても伺えますか。

「須原屋さんは蔦重に語りかけているようでいて、実は“源内の土饅頭”に向かって語っているんです。視線の先が源内であるという点で、蔦重と須原屋の間に“共通の存在”を見ている感覚が浮かび上がってきます。2人が向き合っているのは同じ対象なんだということが、構図にも自然に出てきていました。源内が本当に死んでいるのか、いないのか、それすら分からない曖昧さがありつつも、“生きていてほしい”という願いがにじむ。その感情が、あの場面の中に込められていたのだと思います。流星さんは、“源内と向き合って次につなげる”という思いをしっかりと芝居で表現してくれましたし、それを須原屋さんが包み込んでくださった。お二人とも源内に対する思いがしっかりと込められた名シーンだったと思います」

――瀬川と源内を演じた小芝風花さんと安田顕さんの芝居について、どのように受け止められましたか?

「それは期待以上でした。小芝さんについて言えば、恋愛も含めて、“吉原の女性像”というものも含めて表現してくれた。そして、彼女が登場することで画面が“華やぐ”だけでなく、引き締まるんです。これはディレクター的な表現で恐縮ですが、画面が“華やぐ”。つまり、見た目の華やかさだけでなく、構造としても画面を支える存在感をもっていて、それが作品の密度や質感を高めてくれていた。唯一無二のソウルメイトである瀬川がいるからこそ、蔦重という人物のベースがしっかりと見えてきたと思います」

――では、安田顕さんが演じた源内には、どのような魅力を感じましたか?

「先ほどもお話しましたが、“適当である”ということの重みがやはり大きかった。人間って、ふとしたときに聞いた言葉の方が心に残ることがありますよね。源内はまさに、そういった存在だったと思います。全部を受け入れるのではなく、時には放置したり、時には優しく見守ったり。そんな曖昧で自由な存在が、蔦重にとっての“普通”であり、“よりどころ”だったんだと思います。お二人とも、私にとっては初めての現場でしたが、またぜひご一緒したいと思わせてくれる俳優さんでした」

――瀬川、そして源内という大切な存在が去っていくことになりますが、蔦重にとってこの“別れ”はどのような意味を持っていると思いますか?

「とても大きな意味を持ちます。単純に“喪失”をどう捉えるか、ということがすべてだと思います。蔦重にとって、彼らが“いなくなった”ことが何を意味するのか。“いなくなった”のか、“居続ける”のか。その境目をどう考えるかですね。蔦重にとっては、“いなくなった”とは思っていないと思います。心の中で生き続けている。瀬川が語った言葉を元に本を作ること、それが実際に形として残っていくことで、源内も耕書堂という場所も、“共にあり続ける”という構造がより強くなっていくと思います」

【番組情報】

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」

NHK総合

日曜 午後8:00~8:45ほか

NHK BSプレミアム4K

日曜 午後0:15~1:00ほか

NHK BS・NHK BSプレミアム4K

日曜 午後6:00~6:45

取材・文/斉藤和美

関連リンク

この記事をシェアする